“大道康庄——人民網全媒體調研行”廣西篇系列報道(19)

廣西毛南族整族脫貧,在新的起點上奔向美好新生活

2020年09月15日09:57 來源:人民網-扶貧頻道

貧困學生譚玉姝正在吃免費營養午餐。朱曉玲攝

教學區、運動區、生活區布局合理,教育教學場館一應俱全……得益於粵桂扶貧協作,廣西環江毛南族自治縣思源實驗學校軟硬件條件不輸大城市。

“我以前在村裡讀書,隻聽說過電腦,從來沒有見過。來到這裡上學后,我才第一次接觸了電腦,現在我已經可以上網學習知識了。”14歲的毛南族學生譚玉姝高興地說,“每天,我都可以吃上免費的營養午餐,每學期還有貧困生補助。”

毛南族過去曾叫“毛難族”,意為“生活在不毛之地的苦難民族”。譚玉姝的求學變遷正是毛南族群眾脫貧奔小康的一個生動縮影。

環江毛南族自治縣是國家扶貧開發工作重點縣,也是全國唯一的毛南族自治縣,全縣有毛南族6.45萬人,佔全國毛南族總人口的約70%。今年5月,環江縣正式退出貧困縣序列。綜合全國毛南族脫貧情況,毛南族已實現整族脫貧。

整族脫貧后,毛南族群眾正在新的起點上奔向美好新生活。

特色產業鋪就脫貧路

“一裡挂九梯”,這句流傳的俗語既道出了當地基礎設施差、發展產業難的境況,也描繪出其層巒疊嶂、林茂谷幽的自然環境。面對“一枚硬幣的兩面”,環江縣著力化劣勢為優勢,因地制宜選准特色產業,帶動貧困群眾脫貧致富。

山多地少,與其在“石頭縫裡種糧食”,倒不如利用山地資源發展柑橘、香豬、菜牛、油茶等特色產業。

高端生態山茶油系列產品生產線。朱曉玲攝

走進位於環江工業園區的高端生態山茶油系列產品生產車間,山茶油的香味扑鼻而來。“除了食用油外,我們還研發了護膚類、洗滌類的山茶油產品,進一步提高產品的附加值,帶動更多的貧困戶脫貧增收。”環江伍香源食品有限公司負責人韋維說。

目前,該公司已與8家合作社簽訂合作協議,幫扶196戶1043人發展油茶產業。通過“公司+示范基地+合作社+農戶及貧困戶”的模式,實現農戶增收、企業增效的雙增目標。

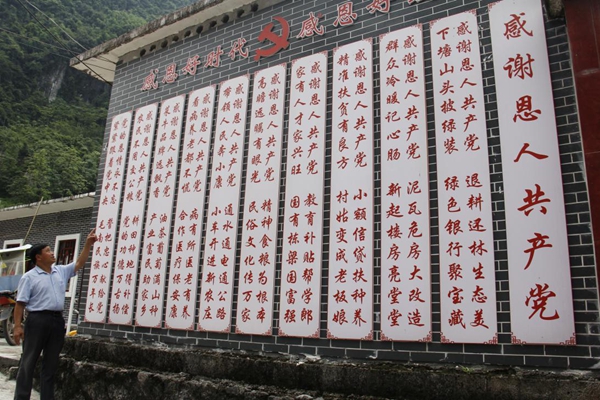

下塘村村民自發創作的詩歌。朱曉玲攝

“感謝恩人共產黨,菜牛品牌遠飄香﹔油茶葡萄滿山種,產業富民助家鄉……”下南鄉下塘村綜合服務中心張貼著村民們自發創作的詩歌。

村民譚獻謀是這首詩歌的創作者之一,創作靈感就來源於他自己的脫貧經歷。“這養牛可要花大本錢,感謝政府的好政策,我向銀行貸款,三年都不收利息。”早就脫貧的譚獻謀難掩笑意。

“搬”出幸福新生活

毛南山鄉深處,山路崎嶇狹窄。2019年9月11日,90歲老人譚運日坐在一頂特制的簡易轎子裡,由駐村工作隊員和村干部一行20余人輪流抬出大山。

譚運日父子倆居住在下南鄉下塘村上眉屯的木板房,因故土難離,一直不願意搬出大山。駐村工作隊和村干部多次入戶動員,終於說服了譚運日。由於老人年事已高,且路遠難行,大伙商議后決定將折疊椅綁上幾根木頭,做成簡易的轎子,再用床單將老人穩住在轎子上。

搬到山下新居的譚運日一家開啟了新生活,老人有低保、養老保險及高齡補貼,兒子在村裡的公益性崗位工作,還養了3頭牛,父子倆已經脫貧。

環江縣城西移民安置區一角。朱曉玲攝

孩子們在“婦女兒童之家”裡玩耍。朱曉玲攝

一棟棟居民樓拔地而起,扶貧車間裡機器聲響個不停,飲食店中食客來來往往,“婦女兒童之家”裡孩子們歡快地玩耍……環江縣城西移民安置區一派安居樂業的景象。

“我每月固定工資有1800元,又加上扶貧車間按件計酬、多勞多得,每月收入至少有2300元。”搬遷戶盧花香踩著縫紉機,“嗒嗒嗒”的聲音不絕於耳。

扶貧車間裡,縫紉女工正在縫制校服。朱曉玲攝

搬遷群眾創業當起“小老板”。朱曉玲攝

環江城西安置區現有建檔立卡貧困戶1906戶8252人。小區裡的扶貧車間為搬遷群眾提供了2000多個就業崗位,扶貧商鋪成就了400多名搬遷群眾的創業夢想,越來越多的貧困群眾實現了就業掙錢與照顧家庭兩不誤。

高鐵為發展注入新活力

環江縣位於黔中高原南部邊緣的斜坡地帶,連綿的群山一度阻隔了當地群眾的發展之路。

要致富,先修路!貴南高鐵是廣西首條設計時速350公裡的高鐵,這條高鐵不僅穿過環江縣,還在環江縣設有車站。貴南高鐵建成后,鄉親們坐高鐵1小時就能到南寧、貴陽。

莫仕長騎摩托車外出打零工。朱曉玲攝

“通過培訓,我已經拿到了焊工証。等到高鐵通車后,外出務工就方便多了!”下南鄉景陽村村民莫仕長言語間充滿期待。

中鐵十八局貴南高鐵廣西段二標項目經理鄭法柱介紹,項目部成立了扶貧工作領導小組,首要工作就是修建施工便道,一方面滿足施工需要,另一方面方便當地群眾出行及物資流通。項目部在環江境內已新建改造施工道路約30條,把當地30多個鄉鎮村屯聯系在一起,助力特色產業發展。

脫貧摘帽不是終點,而是新生活、新奮斗的起點。

環江毛南族自治縣縣委書記黃榮彪表示:“我們將持續奮斗、努力拼搏,全力做好鄉村振興這篇大文章,推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織全面振興,讓群眾生活越過越紅火,芝麻開花節節高。”

(責編:曾帆、史雅喬)