“大道康庄——人民網全媒體調研行”廣西篇系列報道(14)

交卷!“石山王國”決戰決勝“貧中之貧”

2020年09月03日14:07 來源:人民網-扶貧頻道

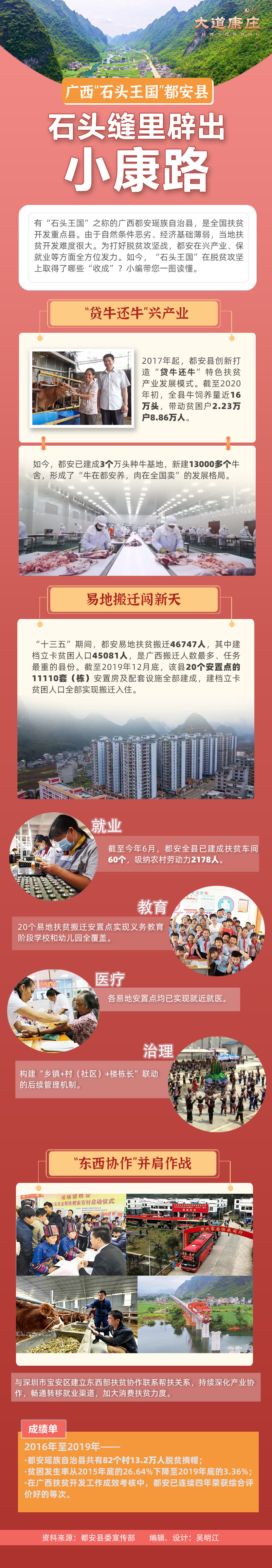

“九分石頭一分土”,素有“石山王國”之稱的都安瑤族自治縣,人均耕地不足0.7畝,全縣建檔立卡貧困戶4.69萬戶20.29萬人,是廣西貧困面最廣、貧困程度最深、脫貧任務最重的貧困縣。要啃下這樣一塊“硬骨頭”,難度可想而知。

如今,脫貧攻堅已進入收官階段,都安縣全力整合資源,多措並舉,承諾如期打贏脫貧攻堅戰,與全國人民同步實現全面小康。決戰決勝“貧中之貧”,都安會交出怎樣的答卷?

“基礎設施好了,生活有盼頭了”

石山面積佔全村面積近九成,貧困發生率高達92%……在下坳鎮高王村,車輛隻能勉強開到村部,幾個屯全是崎嶇不平的泥路,村民們祖祖輩輩過著窮日子。

水泥路修到村民家門口。朱曉玲攝

面對極端惡劣的自然環境,自治區黨委、政府周密部署,河池市和都安縣狠抓落實,狠抓基礎設施建設,補短板強弱項,誓讓“石山王國”變個模樣。2016年以來,都安縣累計投入6.2億多元,新建、擴建和硬化屯級道路2300多公裡﹔2019年度投入約4.77億元補齊完善水、電、路、房的短板,受益群眾超過30萬人。

經過兩年多的建設,高王村新建屯級道路13條,擴建8條,全村15個生產隊全部通硬化路。龍臘屯貧困戶蒙炳周多年前因砍柴時不慎摔下山,出行一直隻能靠輪椅。過去山路泥濘不堪,讓他連出一趟家門都成了奢望﹔如今,水泥路通到蒙炳周的家門口,他可以獨自坐著輪椅出行。

基礎設施短板補齊后,村民們發展產業的信心更足了,高王村貧困發生率由2015年的92%下降到了27.12%。

挪窮窩住新房,就業有保障

過去,在都安的山山弄弄,“一方水土養不活一方人”的情況隨處可見。

“十三五”期間,都安縣共建成20個安置點11110套(棟)安置房及配套設施,完成易地扶貧搬遷10511戶46747人(其中建檔立卡貧困人口9938戶45801人),是廣西搬遷人數最多、任務最重的縣。

下坳鎮紅星社區。朱曉玲攝

2018年,貧困戶田德剛一家搬出大山,住進下坳鎮紅星社區的新房子。“過去我們住的是木房,既透風又漏雨,想睡個好覺都是妄想。”田德剛說,“從村裡到鎮上路途遠,我年紀大了又有冠心病,平時看病非常不方便。”

搬出來后,社區得知田德剛的情況,幫助他在小區裡開了一家小賣店賣日用品。“搬過來這兩年,收入比之前翻了一倍,每年至少掙到4萬元,看病也不愁了,生活過得舒心多了!”田德剛感慨道。

八仙易地扶貧搬遷安置新區是都安縣最大的易地扶貧安置點,目前已搬遷入住18個鄉鎮4968戶20360人。為了解決搬遷群眾的就業問題,粵桂扶貧協作聯手打造了八仙產業園。

走進八仙產業園,大大小小的扶貧車間裡一片忙碌的景象。37歲的藍衛雪在耳機生產車間裡負責組裝工作。老家耕地少,石頭縫裡種的玉米還不夠一家人糊口。為了一家人的生計,藍衛雪夫妻倆常年在南寧打工。

2018年7月,藍衛雪一家搬到了八仙易地扶貧搬遷安置新區,在幫扶干部的“牽線”下,藍衛雪到距離新家不遠的扶貧車間工作,加上丈夫外出務工的收入,夫妻倆每月工資加起來近6000元。“從車間到家裡,步行隻需5分鐘。小孩就在附近讀書,買菜也方便。”藍衛雪笑著說。

產業興旺,脫貧有門路

發展產業是實現脫貧的根本之策,產業興、效益好,群眾收入才能穩定持續,脫貧攻堅的質量和成色才會更高。

面對山多地少、嚴重缺水的惡劣環境,都安縣黨委、政府久久為功,探索出“貸牛還牛”這一扶貧產業新模式。所謂“貸牛還牛”,即農業龍頭企業把牛犢免費“貸”給貧困戶,待牛可以出欄時再保底收購,並扣除牛犢費用。這期間政府提供保險、金融和技術支持,從而形成“政府扶持、企業牽頭、貸牛還牛、還牛再貸、滾動發展”的模式。

目前,都安已發放25799頭牛犢,覆蓋22764戶貧困戶,全縣有肉牛近15萬頭,形成“縣有基地、鄉有牛場、村有牛舍、戶有牛羊”發展格局。與此同時,“貸牛還牛”的閉環產業鏈也在加緊打造。

冷鏈物流進一步增加牛肉的附加值。朱曉玲攝

據廣西都安嘉豪實業公司辦公室主任韋干流介紹,該公司不僅能夠為農戶提供優質的牛犢品種,還能夠把收購回來的牛進行屠宰精分割,通過冷鏈加工制成牛肉干、肉鬆,進一步增加牛肉的附加值。

(責編:曾帆、史雅喬)